Den Chef überflüssig machen

Wie Snøhetta und Patrick Lüth kollektives Arbeiten befördern.

Patrick, an erster Stelle Eurer Homepage steht der schöne Satz: »Human interaction shapes the spaces we design and how we operate.« Wie funktioniert das in Zeiten von »social distancing« – wir wollen ja weiter miteinander arbeiten …

Wir haben natürlich Verständnis für die Situation und Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen – deshalb war es auch für uns klar, dass wir alle ins Homeoffice wechseln. Was auch lange gut funktioniert hat. Wir haben in dieser Zeit sogar einen Wettbewerb in Leipzig gewonnen. Man bemerkte dann aber auch eine gewisse Ermüdung diesbezüglich – es fehlten einfach die sozialen Kontakte, das Gespräch zwischendurch, ein nettes Wort. Das scheint das Hauptproblem an den Videokonferenzen zu sein: Sie sind sehr konzentriert und effizient – aber sie lassen darüber hinaus nichts zu – Kein gemeinsames Lachen, keine Zufälle. Es zeigt sich eben, dass der gemeinsame physische Raum ein wichtiges atmosphärisches Element ist. Deshalb haben wir nach den ersten Lockerungen sukzessive erlaubt, dass sich einige Personen gleichzeitig im Büro aufhalten, in Innsbruck waren das anfangs maximal fünf bis sieben Personen.

Musikakademie in Leipzig

Die ersten Architekten und Stadtsoziologen sprechen darüber, wie Corona die Städte verändern wird. Städte sind ja immer Abbilder der Gesellschaft. Werden wir noch mehr Mauern sehen? Und Überwachungs-Apps? Wie stehst Du dazu?

Ich bin mir nicht sicher, ob die Konsequenz der Krise mehr Abschottung sein wird. Das Problem mit dem Virus müssen wir lösen, aber wir dürfen wegen der Angst vor solchen Gefahren nicht die Errungenschaften des freien öffentlichen Raums und der menschlichen Begegnungen opfern.

Ehrlich gesagt hoffe ich eigentlich, dass die Krise etwas Gegenteiliges bewirkt: Mehr Achtsamkeit und einen verstärkten Fokus auf nachhaltige Stadtentwicklung. Wenn die Krise bewirkt, dass wir weniger reisen, mehr auf die lokale Wertschöpfung bauen und uns unserer direkten Umgebung mehr bewusstwerden, wäre das ein Gewinn.

Schon immer spielten Medien bei Euch eine große Rolle: Videokonferenzen mit anderen Standorten. Da musstet Ihr wohl nicht viel umstellen …

Videokonferenzen sind alltäglich und ein wichtiges Kommunikationsmedium, deswegen konnten wir auch rasch ins Homeoffice wechseln. Aber wie gesagt, auch wenn vieles online möglich ist, Videokonferenzen ersetzen physische Workshops nicht komplett. Das hat mit Körpersprache zu tun, mit Feinheiten und Vertrauen. Mit subkutanen Botschaften. Das heißt bei uns »Tacit Knowledge«, Dinge, die man nicht in einem Youtube-Video erklären kann, sondern die man einfach durch Erfahrung und langes Miteinander sich aneignet.

Habt Ihr eine besondere Betriebskultur?

Es gibt schon so etwas wie einen nordischen Spirit, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Diese Atmosphäre hat mich von Anfang an begeistert: auf Augenhöhe zu arbeiten. Ich war damals Student in einem Wettbewerbsteam und hatte ab Tag eins eine Stimme im Prozess, die gleichviel galt wie die des Chefs, und das hat mich beeindruckt. Ich wurde einfach zur kollektiven Arbeit konditioniert, und das versuche ich im Büro in Innsbruck zu leben.

Wertschätzung, Empowerment und kollektives Arbeiten – sind das auch Schlüsselbegriffe für zukünftiges Arbeiten?

Für mich ist das die einzig zufriedenstellende Arbeitsweise. Ich bin ein relativ entspannter Mensch, weil ich Menschen vertraue. Wir haben augenblicklich zwölf, 13 Projekte, und wir machen es auf eine Art und Weise, dass es Spaß macht: Weil wir die anderen mitnehmen. Meine Rolle besteht hauptsächlich darin, die Fortschritte zu kommunizieren. Wir haben alle zwei Wochen ein Office-Meeting. Das dauert eine Stunde, in der wir alle Projekte durchgehen; das ist meine Bühne, bei der ich Methoden und Werte mitteile. Wir haben keine Rezepte, wie der ideale Entwurfsprozess aussieht, ich versuche, das ganz selbstverständlich weiterzugeben und unterstütze die Mitarbeiter und ihre Prozesse.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit konkret? Hat Dein Wort wirklich nur so viel oder wenig Gewicht wie das anderer?

Wir haben keine Abteilungs- oder Gruppenleiter, weil das für die Kultur ganz schlecht ist, wenn in einem Kollektiv die Meinung einiger weniger einen höheren Stellenwert hat. Ich versuche mich zurückzunehmen, beteilige mich bei Entwurfsprozessen als Dialogpartner, aber meine Skizze hat nicht mehr Wert als die von anderen. Daher versuche ich auch zu verhindern, dass andere eine solche Rolle einnehmen. Die wichtigste Person in jedem Projekt ist der Projektleiter, der auch die volle Verantwortung trägt, die Kollektivprozesse anzuschieben.

Klingt herausfordernd. Geht es wirklich immer so glatt?

Es funktioniert verblüffend gut, man muss eben in Kauf nehmen, dass das eine oder andere Projekt nichts wird, zum Beispiel, wenn man einen Wettbewerb bearbeitet und am Schluss feststellt, dass es nicht funktioniert. So etwas ist in der Gruppe viel leichter zu ertragen, als wenn ich jetzt als Meister zugeben müsste, dass meine inspirierende Idee nicht gezündet hat. Meistens wird das so verbrämt, dass die Jury die geniale Idee nicht verstanden hat. Manchmal funktioniert es einfach nicht, das nehme ich in Kauf.

Die Ausbeute ist …?

… gar nicht so schlecht. Eines der wichtigsten Stichworte heißt »Empowerment«. Es ist ja nicht so, dass sich die Leute im Kollektiv zurücklehnen und auf die anderen warten, es ist eigentlich eine Aufforderung, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das hat bei uns in Innsbruck im letzten Jahr wahnsinnig gut funktioniert.

Perspektivenweg – Nordkette Innsbruck

Arbeiten im Kollektiv heißt, das Teams funktionieren müssen.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist tatsächlich die Zusammenstellung der Teams. Das sagt zwar jeder, aber wir verwenden darauf viel Zeit. Es gibt den Kreativpart, den Techniker und den Organisierer. Alle müssen zusammenpassen und alle Rollen abgedeckt sein.

Wer entscheidet über die Teams?

Die Teamkonfiguration übernehmen meine Büromanagerin und ich. Meine Rolle besteht darin, die Teams so zusammenzustellen, dass die Aufforderung zum kollektiven Arbeiten auch funktioniert.

Ist die lockere Atmosphäre mit viel Entfaltungsraum ein USP, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu gewinnen?

Das trägt sicher dazu bei. Wir essen jeden Mittag zusammen. Täglich kommt eine Köchin und kocht für uns alle. Punkt zwölf gibt es Mittagessen. Und es gibt einen wahnsinnig guten Kaffee aus einer Siebträgermaschine, ein wunderschönes Ritual. Alle fragen, wer noch Kaffee will – und bringt dann gleich für drei, vier den Kaffee mit.

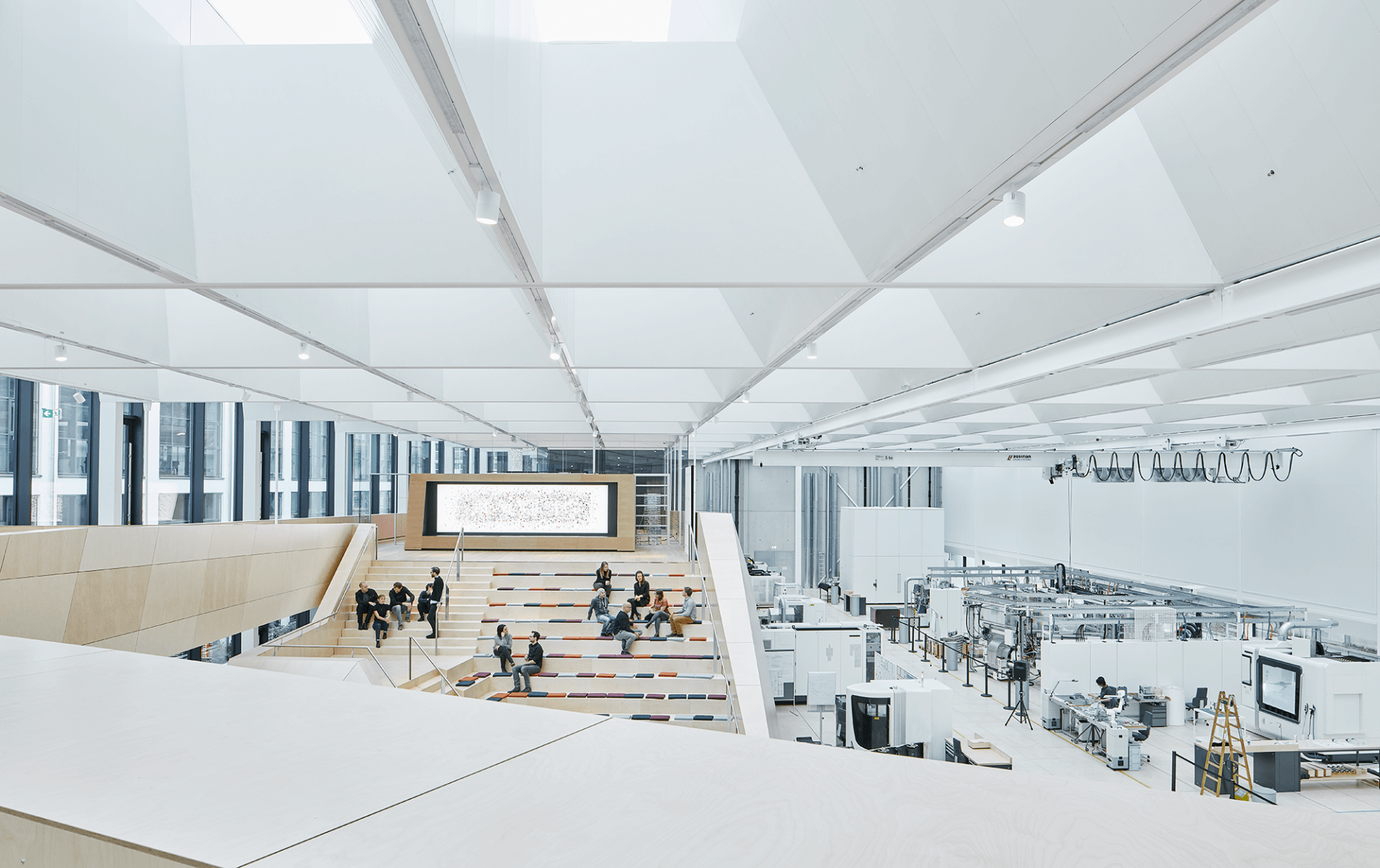

Werkraum Fabrik für Swarowski in Wattens – Foto: David Schreyer

Lebt Ihr die Offenheit auch räumlich?

Klar. Wir haben einen abgetrennten Skype-Raum, sonst ist alles offen. Das Betriebswirtschafliche besprechen die Büromanagerin und ich ganz offen. Dann hört halt jeder, dass es mal eng ist mit der Liquidität oder der Auftraggeber seine Rechnung bezahlt hat.

Ließe sich das kollektive Arbeiten noch verschärfen?

Ich würde gerne weitergehen. Am besten wäre es, wenn meine Rolle überflüssig wird.

Das kommt bei manchen Auftraggebern bestimmt nicht ganz so gut an.

In der Tat wollen Auftraggeber gerne ein Gesicht sehen. Trotzdem möchte ich so viel wie möglich von diesen repräsentativen Aufgaben auch an andere weitergeben.

Bremser kommen also von außen?

Es gibt wirklich Auftraggeber, die unser System nicht verstehen und gerne den »Herrn Architekten« sprechen wollen, vor allem, wenn es kriselt. Einmal mussten wir einen Auftrag beenden, weil uns vorgeworfen wurde, dass wir immer zu dritt kämen. Das sei doch viel zu teuer.

Was habt Ihr entgegnet?

Ich sagte, ich nähme meine Mitarbeiter mit, damit ich nicht alles doppelt und dreifach erklären müsse. Und wenn der Auftraggeber das nicht verstünde, können wir leider nicht weiter zusammenarbeiten.

Irgendwann muss jemand also den Kopf hinhalten und nach außen Verantwortung übernehmen.

Das nehme ich gerne in Kauf.

Ist das die einzige Hierarchie, dass es Partner gibt bei Snøhetta?

Da muss man unterscheiden zwischen organisatorischer Hierarchie und der bei Arbeitsprozessen. Organisatorisch ist das Ganze ein Konzern mit Mutterfirma und CEO, das brauchen wir auch, um betriebswirtschaftlich zu funktionieren. Parallel arbeiten wir in einem Netzwerkprozess, bei dem wir versuchen, die Hierarchie in den Entwurfsteams flach zu halten.

Versuchen? Es gibt also doch Ausnahmen …

… Es kommt darauf an, wo wir in einem Prozess stecken. Bei einer Baustelle hat der Bauleiter auch rechtlich gewisse Aufgaben, die er übernehmen muss. Er kann delegieren. Es ist zudem eine Frage der Kultur. Bei uns in Österreich ist es schwieriger, auch auf der Baustelle offene Foren abzuhalten, wie wir es in Skandinavien schon geschafft haben.

Hier gilt, wie in Bayern, das Motto: Ober sticht Unter?

Ja. Statt dass man gemeinsam Details entwickelt, soll der Architekt alles bestimmen. Die Bauprozesse sind nicht besonders agil, es gibt Leistungsphasen und genaue Verantwortlichkeiten. Da mit neuen Methoden zu kommen, braucht schon viel Kraft.

In Deutschland wie in Österreich verzichten viele ungern auf Titel, Status und Hierarchien.

Der Architekt als »Meister seines Faches« spielt immer noch eine große Rolle. Und die Mitarbeiter machen das, was der Chef sagt.

Dann seid Ihr also immer noch die Ausnahme?

Ein bisschen. Es gibt schon andere Büros, die offener, demokratischer arbeiten, wir sind nicht völlig einzigartig, aber wir gehören zu denen, die versuchen, auf Augenhöhe miteinander umzugehen.